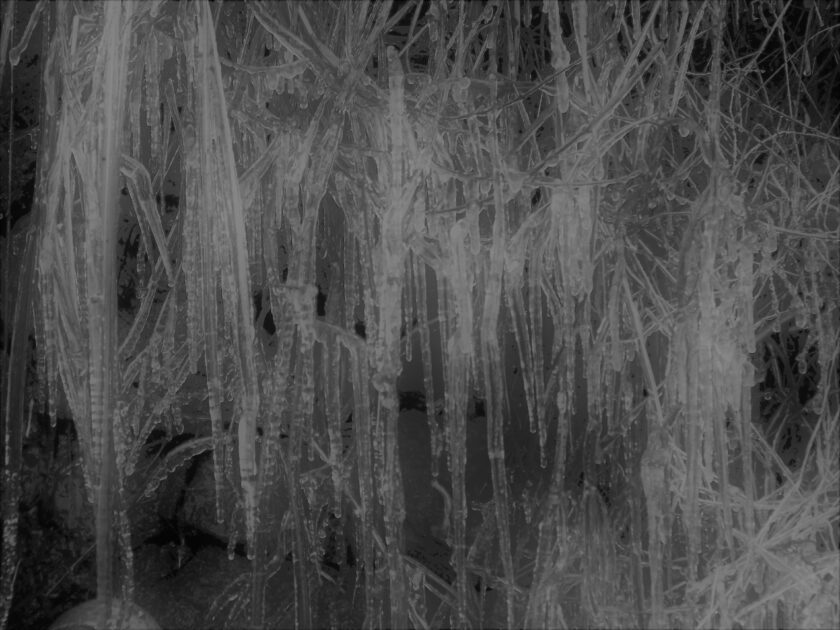

このまま、氷の海の下で眠ってしまえれば良いのだ。

Evangelion SS「All’s right with the world」

Interlude:the Apocalypse

AD 1943

ヨハン=シュミット大尉は、エンジン音が途絶えて久しい艦内の静謐の中に身を浸していた。

エンジントラブルから航行不能に陥り、潮流に流されるままどのくらい移動したのか、もはや誰にも把握できていないだろう。

バラストは全て放出したが、損傷部位から海水が浸入し続けており浮上出来る見込みはもはやない。その状況が艦内に伝えられてから、各処で散発的な銃声や悲鳴が濁り始めた空気を震わせていたが、いまやそれも途絶えた。

非常灯の下で海図を開く。最後に把握できた座標から、付近の潮流や経過時間を考えて…現在位置が南極圏であることはまず間違いない。何かの間違いで浮上できたとしても、海面は厚い氷で蓋をされている。

不意に船体が轟音と共に大きく揺らぎ、シュミット大尉は壁に叩きつけられて一瞬呼吸を停めた。

暫く振動が続いていたが、ややあって止まる。衝撃の規模と時間から推察して、着底したあと摩擦で停止するまで海底を削り続けたというところだろう。

これで良いのだ。

乗組員には迷惑なことだろうが、この艦がこのまま永遠に氷の海の下で時を止めてしまえるなら、誰も傷つかずに済む。稔りのない戦いを避けることが出来る。

実験を行っていた研究所を含む基地は、空襲で跡形もなく消滅した。改竄しておいた実験記録上は、現存するすべての『サンプル』がこの艦で移送中だったことになっている。

あの研究所で行われていた実験は失敗…さらには戦況の悪化で中断、『サンプル』を国外へ移送しようとした途中で、この艦は消息を絶った…それでいい。

立ち上がり、輸送ケースから『核』の偽物のひとつを取り出すと、壁に背を凭せかけて座った。紅より紅い硬質の球体。よく出来たと言うべきだろう。ここにある『サンプル』は一つ残らず偽物だが、それを知る者ももはやいない。子供達が活動状態に入ったときに、本物はすべて消滅している。これが存在しているという事実が、子供達の存在を隠し通すためには必要不可欠なのだ。

これで、子供達のことを知る者は誰一人として地上に残ってはいない。

『核』…外界からの侵害刺激を完璧に遮断する、この次元での究極的な生命維持手段。存在維持のための臨界形態。衛星軌道上からの墜落という最悪の状況なら、他に採れる手段はなかったであろう。ほぼ無意識にスイッチが入って『核』の状態になった者の実数など、今となっては実のところ自分でさえ把握のしようがない。

遠い昔、この地上へ辿り着いた艦の機能がすべて生きていればまた別だったかも知れない。そういえば、あれが埋まっているのもこの近くだ。殆どの機能が失われ、巨大な墓標と化した艦に今更何の意味も無いが。

でも、もういい。子供達は現生人類の形質獲得に成功した。このまま自分が永遠に眠ってしまえるなら、何も起こらない。子供達は現生人類に紛れ、いつか彼等自身の楽園を創るだろう。

このひどい時代に卵の安寧から引きずり出し、無機的な情報だけを渡し、何も教えきれないまま…ただ、自分は旅立つことしかできなかった。この罪の重さに、押し潰されそうになる。

だが、どうか…世界に絶望しないで欲しい。悲しみに穢れ、未来さえも見失う前に信じて欲しい。生きていこうと思うなら、何処であろうと楽園になり得るのだと。

心残りなのは―もう随分と長いこと探しているのに、また会えなかった…もう一つの艦の生存者。おそらくは、故郷を同じくする同胞。衛星軌道上で接触、互いに軌道を狂わせてしまい、双方が墜落することになった。衝撃からして、同クラスの艦であることは判っている。

不幸な事故で片付けてしまうには、お互い喪ったものが多すぎるかも知れない。しかしあの事故の中で、折角生き残った。それなのに、生き残るのがどちらかでなければならないなどと、誰が決めたのか。この惑星に降りて、生きていくために辿り着いたかたちはお互い似ていた。手を取り合うのにそれほど障壁があるとは、彼には思えなかったのだ。

慚愧に抱かれ、紅より紅い珠を抱いたまま、彼は瞑目した。