Senryu-tei Syunsyo’s Novel Room(Novel-Ⅲ)

Evangelion SS「und der Cherub steht vor Gott!」

歓喜よ、美しき神の閃光・・・

もろびとよ、相抱かれよ

この接吻を全世界に与えよ

兄弟たちよ!! 星の天幕の上には愛する父がおわす・・・

地にひれ伏すか、もろびとよ?

造物主を認めるか、世界よ?

星の天幕の上に彼を崇めよ!!

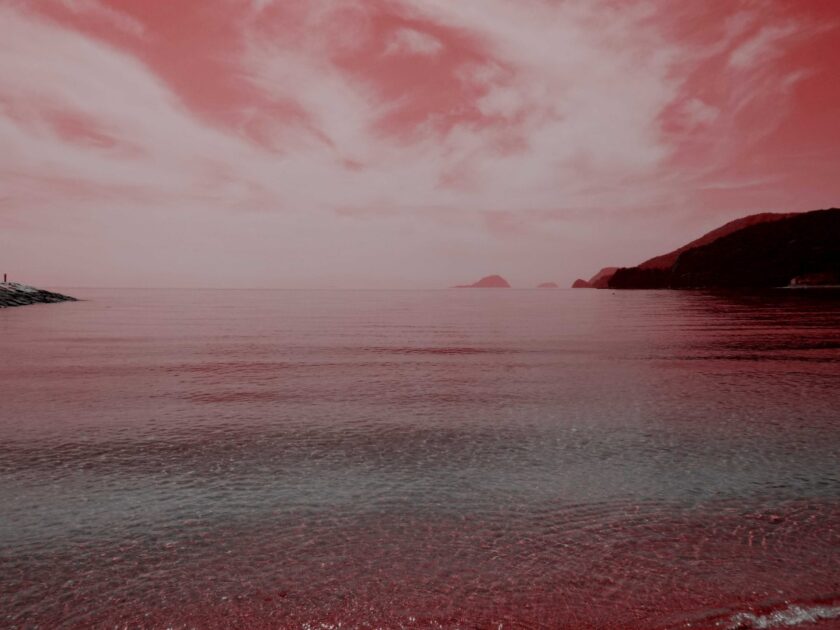

アルミサエルが消えた湖。

太陽の支配を脱しゆく空に、「愛する父のおわす」星の天幕がゆっくりとその姿を現しはじめていた。

砕けた天使像にかけて、ぶらさげた下肢を静かに揺らしながら、カヲルはなぜかその歌を口ずさんでいた。

いにしえのリリンが歌にこめた願い。詞にこめたせつない望み。

父なる方よ、あなたはあなたに忠実であった魂をお見捨てになり、リリンの願いを聞き届け給うのか?

アルミサエルの最後の言葉が胸に刺さる。・・・優しいひと。15年間同胞を守り抜き、優しい心をちぎりながら送り出し、最後に零号機を道連れに消えていった。

サキエルに始まり、同胞をことごとく滅したEVA。父なる方が、堕ちたるリリスに代わる子として造り、魂なきが故に自壊したモノと奇しくも同じ名をもつリリンの下僕。・・・・一体なりとも完全破壊できたのは、彼女だけだった。

おそらく彼女にはまだ、父なる方のプログラムは発動していなかった。そうでなければ、自ら生存の可能性を破棄するような戦い方はできなかった筈だから。

最初から刺し違えるつもりだったのだ。・・・・莫迦なことを。

結局皆、カヲルを残して行ってしまった。そしてとうとう、本当にひとりになってしまったのだ。

5人目の適格者。

それが、カヲルに与えられた役目。いや、役柄というべきか?

送り込まれるにあたっての予備知識として、今までの適格者のデータを見せられた。カヲルにとってはおよそどうでもいいことだったが、あるデータがカヲルの注意を惹いた。

初号機の専属操縦者・サードチルドレン、碇 シンジ。

――――あの子だ。

ディラックの海に取り込まれたEVAの中に感じた気配。あの、痛みに満ちたこころ。

何も知らず、教えられも、自らも知ろうとはせず・・・・・ただ自分の居場所を得るためだけにEVAに乗っている、あわれな子供。

――――初号機。サキエルを自爆に追い込み、シャムシエルを刺し、ラミエルを撃ち、ガギエルを引き裂き・・・それから・・・・・それから・・・・・。

懐かしい思い出と、悲しい記憶が錯綜してカヲルを混乱させる。自分は彼に逢いたがっているのだろうか。それとも、憎んでいるのだろうか―――――?

思わず呼吸を詰める、数秒。そして、軽く頭を振った。

先刻の旋律を口ずさむ。最初は口の中だけで、少しずつ声に出して。

・・・歓喜よ、美しき神の閃光・・・!

もろびとよ、相抱かれよ

この接吻を全世界に与えよ

兄弟たちよ!!

星の天幕の上には愛する父がおわす・・・

歌は好い。 心が澄んでゆくような気がする。

声は最古の楽器という。・・・楽器・・イスラフェルから譲り受けたヴァイオリンも、今は灰となってあの家の残骸の下に埋もれているのだろうか・・・・?

地にひれ伏すか、もろびとよ?

造物主を認めるか、世界よ?

星の天幕の上に彼を崇めよ!!

そこで、カヲルはいったん口を閉ざした。波打ち際で所在無げにたちつくす人物に気がついたからだ。

「歌はいいね」

「・・・・・えっ?」

隠れもない、戸惑い。だがカヲルはそれに頓着するでなく、思ったままを口にした。

「歌は心を潤してくれる。リリンの生み出した文化の極みだよ」

ゆっくりと、振り返る。

「・・・・そうは感じないか? 碇シンジ君」

「僕の、名を?」

「知らない者はいないさ。失礼だが、君は自分の立場をもう少し知った方がいいと思うよ」

「そう、かな?・・・・あの、君は?」

「僕はカヲル。渚カヲル。君と同じ仕組まれた子供、フィフスチルドレンさ」

「フィフスチルドレン?君が?あの・・・・渚君?」

「カヲルでいいよ、碇君」

笑う。・・・自分からだれかに微笑みかけているということが、カヲル自身、不思議だった。

『そんな不景気な顔ばかりしてないで、もうすこし、笑ったほうがいいよ』

・・・・かつて、そんな科白を言われたからではない。ただ、彼を安心させたくて。

「僕も、あの、シ・・・・シンジでいいよ」

少し俯き加減に、はにかみながら笑う。その所作に、カヲルは微笑んだ。ありえないことだと知りつつ、幸福な記憶に縋ろうとする自分を嘲りながら。

――――――やはり、君なのかい?

それは悲しくて、でも一つの救いであった光景。コアに還元された彼を抱き、泣き叫んだあの子供。

本部に着いた後の、周囲の大人達の反応といったら異様だった。

「ゼーレが直に送ってきた子供」・・・そのふれこみが、あまりにも強烈だったものと見える。カヲルにとっては、それがいっそ滑稽ですらあった。

なにか、得体のしれないモノでも見るような目。それはある意味で正しい。・・・所詮、ここにいる誰も自分を理解してはくれないだろうから。

『僕はあなたがたが殺したアダムの子らの、最後の一人だよ』

そういってやったら、どういうリアクションを晒すだろうか?

シンクロテストを待つまでの数時間。調べておきたいことはあったが、シンジが案内をするというのでついていった。

碇 シンジ。サードチルドレンにして、NERV指令・碇の一子。

シンジの俯き加減に物を言うしぐさが、古い記憶と重なってカヲルの態度を曖昧にしていた。

「ここから先は指令のオフィスで・・・僕もあんまり行ったことないんだ」

シンジの奥歯にものがはさまったようなもの言いは、彼自身にあまり良い思い出がない事をカヲルにも容易に察知させた。

「・・・僕も先刻つれてかれたけどね。あまり居心地の良い場所じゃないのは確かだよ」

碇指令の、露骨に探るような目が嫌いだった。・・・あれは、老人達と同じ目だ。しかし、どうやらあの男は本当にカヲルの正体に気づいていないらしい。無論、「フィフスチルドレン」という触れ込みを丸ごと信じているわけではないにしろ。

「・・・・あれ?」

踵を返そうとして、シンジが立ち止まった。照明を抑えた廊下の向こうから、硬質な足音が聞こえてきたからだ。

硬いのは、それが杖の音を伴っていたから。

「・・・おゥ、シンジやないか」

「トウジ!? 疎開しちゃったんじゃ・・・」

シンジがトウジと呼んだ少年は、片方だけ松葉杖をついていた。左足の動きが、僅かにぎごちない。

―――――義足?

「・・・ああ、今日は最後の挨拶や」

その言葉に、シンジが肩を震わせたのが判った。だがその時、カヲルはまったく別のことで絶句していた。

「・・・すまんなぁ、シンジ。結局、お前ひとりに押しつけることになってしもうた」

トウジと呼ばれた少年が、浅黒い顔に不景気な風を吹かせてそう言った。

「・・・こちらは?」

データで見た顔ではあったが、あえてカヲルはそう問うた。・・・自分の感覚が一瞬信じられなくて。

「あ、ごめん。トウジ・・・鈴原トウジ。僕の、クラスメートだったんだ」

「ついでにいうと、ついさっきまでフォースチルドレンとやらやった。もう、降りたけどな。・・・そういうお前は?」

一瞬の自失を、カヲルは笑顔で補った。

「あぁ、ごめん。僕は渚 カヲル。・・・フィフスチルドレン、とも呼ばれるみたいだけどね」

「そうかぁ・・・そら災難やなぁ」

カヲルは寸前で笑いを噛み殺したが、それがトウジの正直な感想と言うものであっただろう。

「じゃ、また、落ち着いたら連絡するワ。シンジ、がんばれよ。逃げ出しといて、こんなこと言える義理やないんやけどな・・・」

「・・・ううん、トウジこそ・・・元気で」

トウジと別れて、シンジは暫く無言だった。・・・・記録を読んでいるから、フォースチルドレンが左大腿切断に至った経緯は知っている。無理もあるまい。

だが、カヲルはこの時、哄笑を抑えるのに精一杯だった。

シンクロテスト。一応の予備知識はあったものの、それは不思議な感覚であった。

シンクロ不能に陥ったセカンドチルドレンの代わり。それが「フィフスチルドレン」の役目だ。当然のようにカヲルには弐号機があてがわれた。

思った通り、“EVA”には魂がない。リリンはリリンが作り出したものに命を与えることはできても魂を与えることはできなかったのだ。かわりに宿されているのは、リリンの魂。・・・しかしその魂は、今自ら閉じこもってしまっていた。

もっともそれは、カヲルが弐号機にシンクロするにはかえって好都合というものだった。宿らされた魂など、カヲルにとって邪魔になりこそすれ益にはならない。 カヲルは宿らされた魂の仲介がなくても、エンパシーの応用でシンクロ率さえも自由に設定できる。・・・むしろ、抑えなければ同化してしまうこともありえた。

それにしても、とカヲルは苦笑を禁じ得ない。

データがないので準備しようにもできなかったであろうし、無論時間がなかった事もあろう。だが、コアの交換なしにシンクロテストを始める方も始める方だ。彼らの理論では、「搭乗者がEVAにシンクロするためには、EVAの中に搭乗者に親和性のあるリリンの魂を宿らせて仲介させる必要がある」ことが根幹にあるくせに。

あるいは、自分の正体なぞ最初から見当がついていたのか?正体を知っている老人達の指示か。だがそこでしおらしくシンクロできない振りをするほどカヲルも人が好くはなかった。

・・・いずれ、知られた所で然程不都合はない。

ジオフロント天井部のビル。

カヲルはもう長いこと、その壮観を純粋に愉しんでいた。

リリスの卵の中に築かれた、人類最後の砦。ヒトの姿をしているだけで、ああもやすやすと入り込むことが出来るのが滑稽だった。

こんなもののために、皆・・・。それを思えば、今すぐこの巨大な建造物をあの綺麗な四角錐の上に叩き落としてやりたい衝動にすら駆られる。

だが、目当ての気配が近づいたのに気づいて、カヲルは窓を離れてゆっくりとエスカレーターの降り口に近づいた。

ゆっくりと上がってくる、青銀の髪の少女。・・・・ああ、アラエルに似ている。そんなことをふと思った。

「・・・君が、ファーストチルドレンだね」

降り立った少女が、露骨な当惑を表情にのせてカヲルを見る。

「綾波 レイ」

運命さえまだ知らない、いはけない瞳。・・・・それは、あるいはアラエルと接触する前の自分に似ているかもしれない。

「・・・君は僕と同じだね」

カヲルは、自分が微笑んでいることに気づいた。・・・シンジのときと同じだ。何故なのか、カヲル自身にもよくは分からない。

「・・あなた、誰?」

少女が目を伏せる。その仕種に、カヲルは再び微笑んだ。

―――――――夕刻。

列車を待つホームで、鈴原トウジは先刻受けた奇妙な感覚を反芻していた。

シンジと一緒にいた、渚カヲルを名乗るフィフスチルドレン。浮世離れした容姿ばかりが印象に強いが、今思えば年齢不相応な程にゆったりとしたもの言いだったような気がする。・・・妙といえば、「あの」シンジが、昨日今日出会ったばかりの人間にやけに気安かったこともそうだが。

だが、どうもそれだけでは説明がつかない、もやもやしたものが胸中でわだかまっていた。

最初は、どうも変だという程度のことだった。しかし、それが「変」ですむレベルではないことに気づき、慄然とする。

『何でや・・・・・俺は、あいつを知っとるで・・・・・!?』